N中等部ブログ

【池袋】【プログラミング学習】3Dプリンターでモノづくりの理解を深める

中等部の各キャンパスでは、プログラミング学習(モノづくり授業)の一環で3Dプリンターを活用しています。

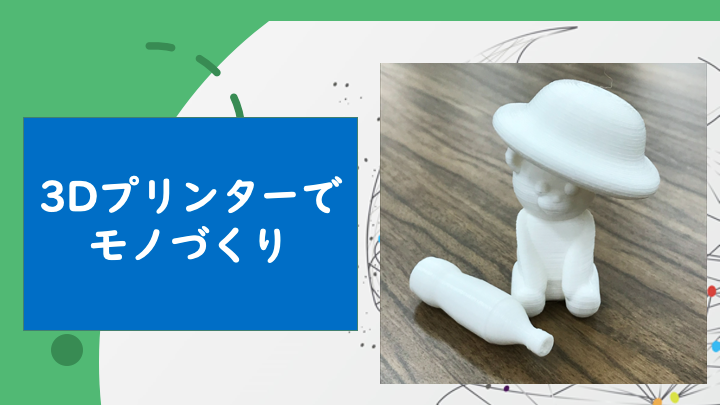

トップの写真は、3Dプリンターで制作した生徒の作品です。クマ、帽子、ペットボトル、それぞれ別の生徒がデザインしました。モノづくりを進める中で、生徒同士のコラボレーションが生まれています。

プログラミング教育は、プログラミング言語を学び、コードを書くだけではありません。総合的なモノづくりの工程を実践的に学びながら、「プログラミング的思考」を育んでいます。

AIやIoTの登場で、47%の雇用がAIによって奪われることが予想される、これからの社会。不確実で予想困難な社会では、正解を見つけるのではなく、新しい問いや答えを創り出すことが求められます。プログラミングの世界も例外ではありません。そのため、「決められたものを作る」のではなく、好きなものを試行錯誤しつつ表現し、創造性を高めることが重要です。

今年度開校した池袋キャンパスに、3Dプリンターが導入されました。3Dプリンターの設置は、キャンパスへ登校している生徒たち(※1)が協力して組み立てと設定をしました。

※1 通学コースの全国7キャンパスでは、6月1日(月)より登校を再開しました。生徒の安全確保及び3密を避けることなどに十分配慮し、適切な対策を講じた上で授業を実施していきます。授業は、引き続き、ビデオ会議ツール「Zoom」を活用してオンラインで行います。オンライン通学で、自宅から授業を受けることも可能です。

とはいえ、3Dプリンターのセッティングは一筋縄ではいかないものです。力作業や認証作業は、教職員がサポートしました。

「使用許諾契約書のような契約はスマホのゲームにもよくあるけど、きちんと目を通してからOKを押すといいよ」

身近な例をあげながら、生徒と情報を共有。なにごとも、分かりやすく説明するように心がけています。

和気あいあいとした雰囲気のなか作業を続けましたが、この日は時間内に作動せず、後日セッティングが完了しました。

3Dプリンターが設置されてから、生徒たちは「Blender」(3Dモデルを作成するソフトウェア)に積極的に取り組むようになりました。思い思いの作品を作り、出力に挑戦しています。

土台がゆるく途中からズレてしまったり、プリンターがうまく造形してくれなかったりと、思うように完成しない場合もあります。そのたびに原因を追究して、再度チャレンジ。試行錯誤を繰り返しながら、生徒たちは“ 新たな興味の地平”を拓いています。

想像通りの作品を作るまでは、決して平坦な道のりではありませんが、生徒たちは前向きに取り組んでいます。作品作りを重ねることで、モノづくりに対する理解を深めている様子です。生徒たちの創造力によって生まれる作品をこれからも楽しみにしています。