N中等部ブログ

【横浜】3Dプリンターを活用するまでの長い戦い

N中等部では全てのキャンパスに3Dプリンターが導入されています。今年度開校した横浜キャンパスにも5月には3Dプリンターが届きました。

3Dプリンターは「プログラミング学習」(モノづくり授業)の一環で活用します。

教職員たちがさっそく初期設定を作業を始めたところ、驚くべき事実が判明。

横浜キャンパスには、3Dプリンターを操作した経験のある先生が一人もいなかったのです。

ここからと3Dプリンターとの長い戦いが始まりました。その模様をストーリー調でご紹介します。

第一話:さて困った

3Dプリンターを試験的に活用していくうちに、さまざまな問題が続出しました。

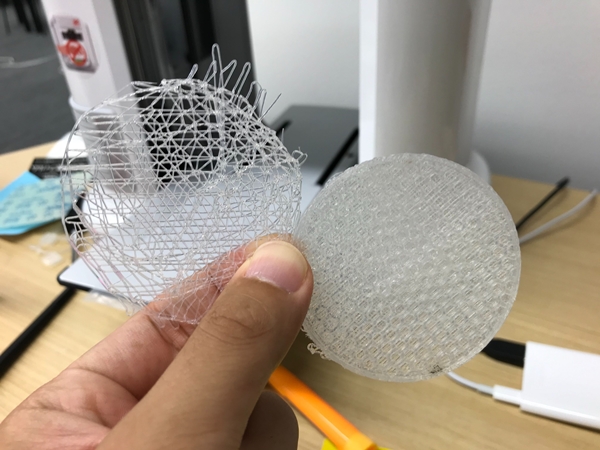

チューブが頻繁に抜ける、フィラメント(3Dプリンターの専用材料)が折れる・詰まる、下の画像のようにステージに印刷オブジェクトがくっつかないなど、小さなトラブルが続き、どうもうまくいきません。

オンライン授業の時期だったこともあり、段々と試行錯誤する教職員も減っていき、ついに3Dプリンターはキャンパスの隅に追いやられ、インテリアとなりました。

第二話:救世主現る

大きな進展がないまま、夏休みが終わりました。9月からキャンパス登校もはじまり、生徒たちもだんだんとキャンパスに登校しはじめました。

新しいTA(ティーチング・アシスタント:以下TA)も加わり「活気のあるキャンパスになってきたね」と話していたその時です。

横浜キャンパスの運命を変える一言が教室に響きました。

生徒「先生、あれ(3Dプリンター)、使っていいですか」

3Dプリンターの救世主の第一声でした。そして二人目の救世主が続きます。

先生「いいね、僕も手伝うよ」

なんと夏休み明けにキャンパスに登校するようになった生徒と、新しいTAが3Dプリンターの経験者だったのです。

そこから快進撃が始まりました。抜けやすいチューブを固定、フィラメントの詰まりを解消、印刷物が出力されるステージが水平になるよう補正。

なんということでしょう!インテリアと化した3Dプリンターが輝いているではありませんか。

最終話:ワクワクが止まらない

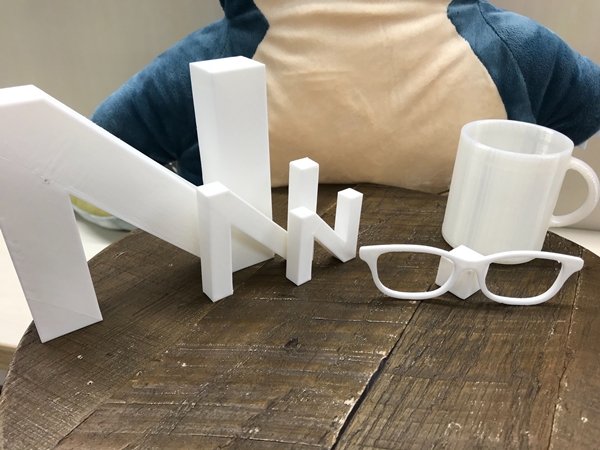

一つひとつ課題が解決されていき、9月中旬頃から3Dプリンターが本格的に稼働するようになりました。今はだいたい1日1個のペースで、作品が出力されています。

生徒の発案で、製作物のアイデアをチャットツール「Slack」で募るようになりました。時には、Aさんが描いたイラストをベースに、Bさんによって立体的なデータが製作され、 Cさんが管理するSlackチャンネルでデータを受け取り印刷する、というすばらしいコラボレーションが生まれることも。

「そうだ!作品を塗装したらもっとリアリティを出せるかもしれない……」

作品のレベルが高くなっていくことを考え始めると、ワクワクが止まりません。

これから生徒たちによってどのような作品が創りだされていくのでしょう。今後の製作活動も楽しみです!