N中等部ブログ

【ネットコース】自信を持ってコミュニケーションを楽しむ!

今年度入学生が受けた「21世紀型スキル学習」を一挙紹介

N中等部では、社会をより良く生きるため、多様な他者と協同/協働しながら、正解のない課題に取り組むスキルを身に付けるプログラム、21世紀型スキル学習を実施中です。

21世紀型スキル学習では、「Collaboratory(コラボラトリー)」「Mindnaut(マインドノート)」「everythink(エブリシンク)」というそれぞれのパートの学習に加え、「Minecraft(マインクラフト)」(※1)を使った協働学習を行います。

※1 ブロックを設置して遊ぶものづくりゲーム。素材をもとに建物や家具などを作り、ブロックを組み合わせ、オリジナルの世界を構築していく。近年、プログラミング教育・情報教育・協同学習などの教材として使用されることも多い。なお、N中等部ネットコースで使用している製品は、Minecraft公式ではありません。Mojangから承認されておらず、Mojangとは関係ありません。

今回は2021年度のネットコース入学生(※2)が4月から7月までに受けたCollaboratory、Mindnaut、Everythink、それぞれのパートについて紹介します。

※2 N中等部ネットコースでは、年4回(4、7、10、1月)の入学機会を設けています。入学時期により実施内容や進度は異なります。

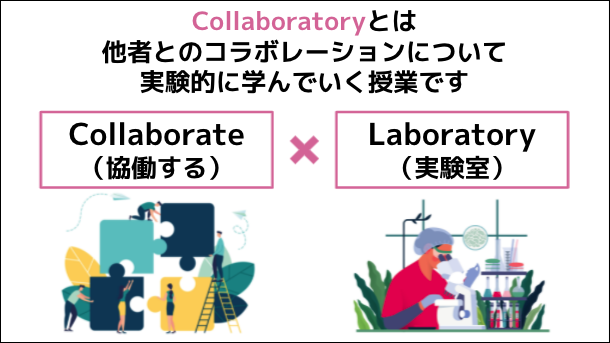

■Collaboratory

“Collaborate(協働すること)” と“laboratory(実験室)” を合わせた造語であるCollaboratory。社会で必要とされる協働やコミュニケーションの能力を伸ばすため、協働について実験的に学んでいきます。

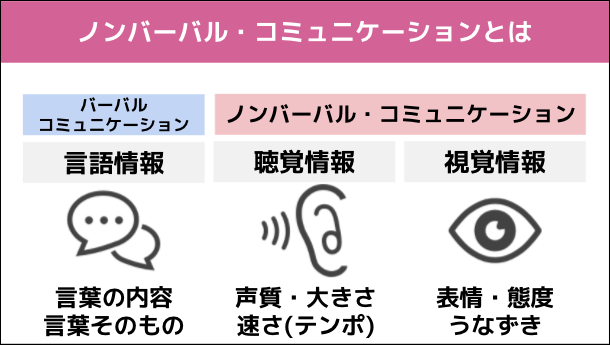

7月までの授業では「聴き方・話し方」のコツを学びました。「聴くこと」をテーマとしたパートでは、「ノンバーバルコミュニケーション(※3)」に理解を深めた上で、話を聴くときに重要なポイントを解説。

※3 コミュニケーションには、「バーバルコミュニケーション」「ノンバーバルコミュニケーション」の2つの方法があると言われています。バーバルコミュニケーションは、会話、手紙、メール、印刷物など、言葉によるコミュニケーションのこと。対してノンバーバルコミュニケーションは、言語以外の情報をもとにコミュニケーションをとること。

普段意識せずにしているうなずきや相づちが「相手の話に興味がある」を示すことや、うなずきや相づちを見て相手も安心して話を続けられることなどを伝えました。

このテクニックを使って、グループワークを実践。相づちだけでなく、共感する言葉を挟みながら話を聞いている生徒も。ワークを通して自分らしいコミュニケーションの方法を見つけているようでした。

「話すこと」をテーマにしたパートでは、他者への話しかけ方や質問の仕方、また、ブレインストーミング(ディスカッションして新しいアイデアを生む手法)でアイデアを出す際の意見の伝え方を学びました。

グループワークでは、生徒同士でブレインストーミング。与えられたお題に対するアイデアをシェアしながら、自分の意見の伝え方を試行錯誤していました。「なかなかアイデアが思いつかない」という生徒もいましたが、他の生徒のアイデアを聞いて「そういう考え方もあるのか!」という発見があったようです。

また、「話しかける」ワークを通して「普段話していなかった人に話しかけることができるようになった」という声もありました。

他にも「自分のことだけではなく相手のことを考えられるようになった」「自分のコミュニケーション能力が上がった気がした」「接し方に工夫が出来るようになった」などの声が上がっています。意識的にコミュニケーションを取ることで、円滑に会話ができるようになったという生徒もいました。

■Mindnaut

“mind(精神)”と“ naut(航海士)”を組み合わせた造語であるMindnaut。「ときに荒れる心の海を自分の目的地に向かってうまく航海できる操縦士になってほしい」という願いが込められています。

7月までの授業では、「感情はコントロールできる対象」であることを伝え、自身の感情と向き合う「情動スキル」について学びました。

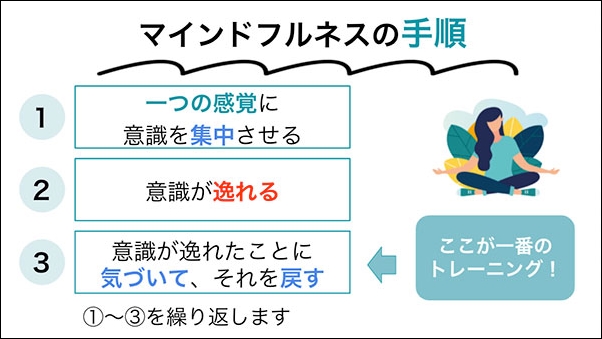

自分の感情をコントロールするためには、自分の身体の感覚や、抱えている感情に気づくことが大切です。自分の感情に気づく力を高める方法として「マインドフルネス」(集中力、学習能力、 ストレス軽減などが期待できる呼吸法)を行いました。

N中等部ネットコースでは、毎朝の「はじまりの会」でマインドフルネスをしてから授業に向かいます。集中力を高めたり、自律神経を整えたりという効果が期待できることから、日常に取り入れている生徒も。

情動スキルについて理解を深めた生徒たちからは、「自分の気持ちの変化に気づけるようになった」「日常で生かしたい」などの反応がありました。

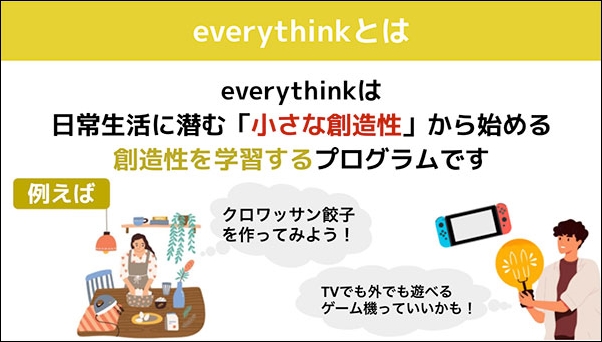

■everythink

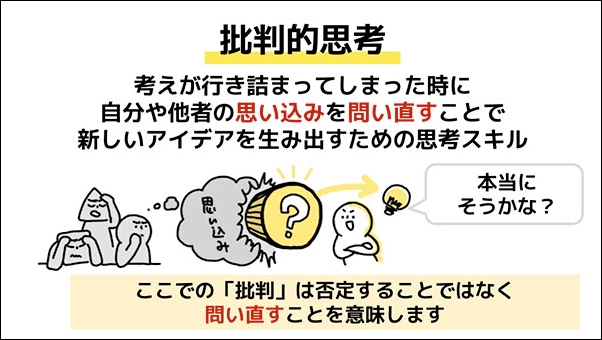

アイデアを生み出す思考スキルを学ぶeverythink。創意工夫と試行錯誤の手を止めないための思考法と表現法を学びます。具体的には、批判的思考、類推的思考、造形的思考、論理的思考を学習。7月までの授業では、多様な思考スキルに触れて、自分の個性に合った思考スキルを探っていきました。

自分や他者の思い込みを問い直すことで、新しいアイデアを見つけるための思考スキル「批判的思考」のパートでは、おとぎ話『浦島太郎』の“現代版”物語を創作するワークを行いました。

思い込みを取り払いながら、グループで現代版『浦島太郎』を考えていきます。ワークは以下の手順で行いました。

1.物語を読んで「現代だったら成立するか」という視点で問い直す

2.現代で成立しない箇所を見つけたら、現代版の文章に置き換える

3.書き換えた理由を記入

4.現代版『浦島太郎』の物語を制作する

セリフを流行りの言葉に言い換えたり、スマートフォンの最新機種を登場させたり。また、童話『シンデレラ』を浦島太郎に変換するという、ユニークな試みをしたグループもいました。

頭の中にあるアイデアを実際に目に見える形にしながら、新しいアイデアを“生み出していく”思考スキル「造形的思考」を学ぶパートでは、「アイデアスケッチ」を行いました。アイデアを目に見える形で描き出すことで創造性を高めることが目的です。

アイデアスケッチにはブラウザ上で簡単に絵を描ける「おえかきボード」を使用します。お絵描きのテクニックは気にせず、イメージを膨らませながらアイデアを描き出すことがポイントです。

今回のお題は「特別な日に使うスプーン」。視力検査ができるスプーン、絵を描けるスプーン、食べたいものが作れるスプーン、ペンライトになるスプーンなど、さまざまなアイデアが生まれました。また、他の人のアイデアを取り入れて、オリジナルのスプーンを創造した生徒も。

生徒たちからは「みんなのアイデアを聞くのが楽しい」「固定概念を取っ払える」「楽しみながらアイデアを出せるようになった」などの感想が寄せられました。

21世紀スキル学習を通して「これから先、必要なスキルを身につけることができた」「周りの生徒の意見を取り入れながら自身の考えを深められる」「社会で役に立つさまざまなスキルを知ることができた」などの感想が寄せられています。

また、保護者の皆さまからは「相手の気持ちを考えて発言するようになった」「以前は感情的になりやすかったが、今は一旦気持ちを落ち着かせてから考えるようになった」などのお声をいただきました。

入学当初は、チャットでのコミュニケーションに戸惑ってしまったり、周りの顔色をうかがって意見を引っ込めてしまったりと、自分の考えを伝えることに対して控えめだった生徒たち。慣れないうちはどうしても緊張してしまうものです。

授業を積み重ねた今では、自分と相手、お互いの考えなどを配慮した上で、自分の意見を主張できるようになりました。

日々の学習が、他者とのコミュニケーションのきっかけや、生徒自身の自信につながっているようです。