N中等部ブログ

【ネットコース】過去最多の生徒が参加!「第3回プログラミングLT大会」開催

N中等部ネットコースで、9月17日(金)、第3回目となる「プログラミングLT大会」を開催しました。

「LT」とは「Lightning Talk(ライトニングトーク)」の略で、5~10分程度の短いプレゼンテーションを指します。

ネットコースのプログラミング学習では、生徒がさまざまな「ものづくり」に挑戦中です。

プログラミングLT大会では、日頃のものづくりの成果をスライドにまとめてプレゼンテーションします。今回のLT大会は発表希望者が18名、見学者が150名以上と、休校日にも関わらず過去最多となる生徒が参加しました。

また、N高等学校・S高等学校のプログラミング授業を担当するメンターをゲストに迎え、プログラミング学習の授業担当のメンター が司会進行を担当。

発表はWeb会議ツール「Zoom」で、見学者によるフィードバックはSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)でそれぞれ行いました。

今回発表された作品の一部をジャンルに分けて紹介します。

■Webサイト・アプリ開発の成果発表

静的サイトジェネレーター(読み込みを高速にするシステム)の「Gatsby.js」というフレームワーク(アプリケーションを開発するとき、その土台として機能させるソフトウェア)を使用してブログサイトの読み込みの高速化を図るシステムや2進数を10進数に変換するアプリを制作した生徒たちの発表です。

画像上のフレームワークを使用した発表は、エンジニア目線でのレビューもまとめられていて、技術力の高い作品となっていました。

下の画像の2進数を10進数に変換するアプリも、エンジニアの視点あってこそです。

日常生活で馴染みがある数値は10進数ですが、コンピュータ内はスイッチのONとOFFの2種類の信号しかなく、それが0と1の2進法になっているため、2進数で計算を行っています。

進数変換アプリのようなエンジニアが使用するツールの導入部分を作成する発想は今後につながるものだと思います。

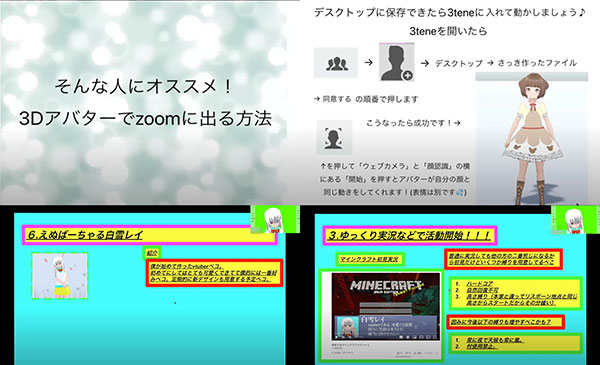

■3Dアバターの成果発表

3Dアバター(自分の分身となる3Dキャラクター)でZoomに参加する方法や、オリジナルの3Dアバターを作成してVTuber(バーチャルYouTuber)としての活動準備をまとめた生徒たちの発表です。

ネットコースの授業ではZoomを使用しています。ビデオ(カメラ)オンにすると自分の姿が映し出されますが、画像上のスライドを使ってその映像を3Dアバターに変換する方法を説明しました。

もう一方の発表(画像の下のスライド)はプレゼンもオリジナルの3Dアバターで行い、発表そのものがVtuberのライブのようでした。ネットコースでは3Dアバターで授業に参加してもよいので、ネットコースらしいテーマと言えます。

■Scratchでのゲーム開発の成果発表

「Scratch(スクラッチ)」(※)でゲーム開発をしている生徒の発表です。

※Scratch …アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)のメディアラボが開発したプログラミングの学習用ソフトで、ビジュアルプログラミング言語のひとつ。ビジュアルプログラミング言語は、ドラック&ドロップ中心のため初心者でも親しみやすい。

ネットコースのScratchの講義では、事前にメンターが作成したサンプルを参考に生徒が作品を制作していきます。画像の上のスライドを発表した生徒は、プログラミング学習の一環で使った「ジャンプボールゲーム」のサンプルを改造してオリジナルゲームに昇華。アイテムやボスキャラなどの仕掛けを用意して、シンプルな操作ながらも、やり込みがいのあるゲームになっていました。

また、Scratchで『大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ』風のバトルゲームを開発中の生徒も(画像の中央のスライド)。まだ試作段階のようですが、キャラクターの落下速度などにこだわり、ゲーム性を高めていました。

画像の一番下のスライドは、『野原をかける馬』というゲームを自作した生徒の発表です。

プレイヤーを操作してボールを避ける横スクロールゲームで、弾幕シューティングゲーム(敵弾の多いゲーム)をイメージしてもらうと分かりやすいと思います。ゲーム開発の基礎がすべて入っているシューティングゲーム。制作過程で得たものも大きかったようです。

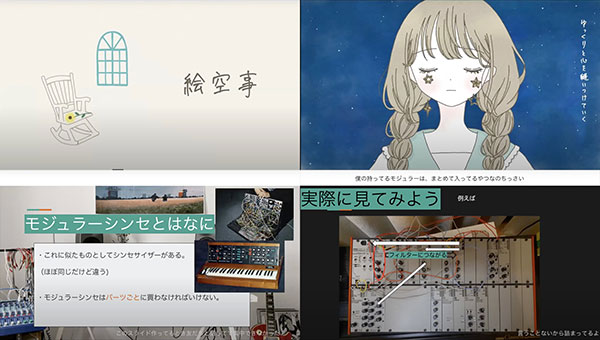

■ミュージックビデオ・サウンド制作の成果発表

オリジナルのミュージックビデオやサウンド制作をしている生徒たちの発表です。

画像の上のスライドのミュージックビデオの作品は発表者が作曲を手がけ、動画と作詞は他の生徒と協働で制作したもの。

楽曲メッセージや歌詞の世界観を表現したリリックビデオ風の仕上がりで、クオリティの高い作品でした。

画像の下のスライドは、電子音楽楽器の「モジュラーシンセ」を紹介した生徒のスライドです。

近年、世界のトップアーティストたちが楽曲制作やライブなどで使用しているモジュラーシンセ。生徒自身の“好き”が詰まった、専門性が高い発表でした。モジュラーシンセを使ってこれからどんなデジタルサウンドが生まれるか楽しみです。

■3Dモデルの成果発表

続いて、オリジナル戦艦の3Dモデルやマルチメディア作品を制作している生徒たちの発表です。

下の画像の上のスライドは「Blender」(3Dモデルを作成するソフトウェア)でオリジナル戦艦を制作した生徒のスライドです。

オリジナル戦艦の3Dモデルは細部までこだわり、戦艦そのもののディティールを表現しようとしています。

作成するにあたっては戦艦のスペックをいちから学んだとのことで、本格的な戦艦となっていました。

画像の下のスライドは、3DモデルやXR(現実と仮想世界の融合)のマルチメディア作品集を作った生徒のスライド。

3Dモデルや、AR技術を使用した光線などをアプリで作成していました。

発表者の祖母に画像左下にある浴槽で錦鯉が動く姿を見せたところ「本物と間違えられた」そうです。エピソードからもわかる通り、リアリティの高い作品となっていました。

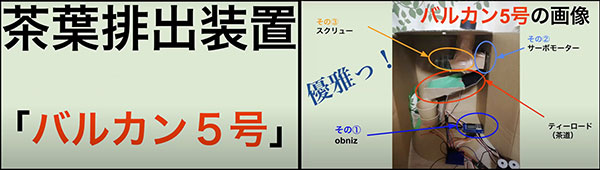

■IoTの成果発表

最後にオリジナル装置IoTを制作した生徒の発表です。

IoTとは"Internet of Things"の略でインターネットと「もの」をつなぐ仕組みのこと。「Alexa」などのスマートスピーカー、テレビ、照明などのスマートホームデバイスもIoTのひとつです。

このオリジナル茶葉装置「バルカン5号」は自作アプリケーションで操作をします。アプリで自分が出したい茶葉を選択をすると、装置が茶葉を自動で排出するシステムです。発表者の成果物への意欲を感じる素晴らしい発表でした。なお、この作品は校外のコンクールにも応募されています。

ブログで紹介した作品は一部ですが、制作者の愛に溢れた、趣向を凝らした作品ばかりでした。

大勢の前で話すことは大人でも緊張するものです。中学生が150人以上に向かってスピーチをするのは、本当にすごいことだと思います。発表のたびに見学している生徒たちから「同じ中学生なのに次元が違う!」「大勢の前で堂々と発表できて尊敬する」などの賛辞のコメントが寄せられていました。

見学者やメンターのエールを受けた発表者たちは、LT大会終了後に「LT大会に参加したことで作品にも自分にも自信を持つことができた」と話していました。

来年2月には通学コース、ネットコース合同の「大LT大会」を開催する予定です。LT大会が、作品と自分自身に誇りを持てる場所になってほしいと思ってます。