N中等部ブログ

誰にでもリーダーシップは発揮できる?

現代における自分なりのリーダーシップについて学ぶ授業がスタート!

N中等部通学コースでは、1月13日(木)から新しいカリキュラムがスタートしました。そのうちのひとつである21世紀型スキル学習の協働トレーニングパート「collaboratory」(※1)の授業についてお話します。

※1 「collaboratory」(コラボラトリー)とは、「Collaboration」(協働する)と「Laboratory」(実験室)の造語です。協働について実験的に学んでいく場として、社会で必要とされる協働やコミュニケーションの能力を伸ばすことを目的とした授業を行います。なお、授業の内容は年度ごとに異なります。

今回のcollaboratoryのテーマは「リーダーシップ」。

突然ですが、皆さんは「リーダーシップ」と聞くと、どのようなイメージが沸きますか? 総理大臣、経営者、カリスマ性のある人、人知れず努力する人……思い浮かべる人物像は人それぞれだと思います。

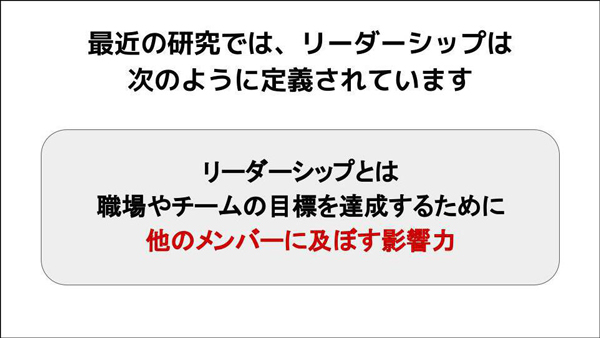

ある研究者によると「時代によってリーダーシップの定義は変化している」とのこと。

組織や社会を取り巻く環境が複雑化し、今までにないほどの大きな変化が訪れるとされる21世紀においては、特定の人だけが発揮する能力ではなく、「組織・グループメンバー全員がそれぞれに合ったスキルを発揮すること」「職場やチームの目標を達成するために他のメンバーに及ぼす影響力のこと」などと定義されています。

つまり、自分の行動次第で誰もがリーダーシップを発揮できるということです。

1回目の授業はリーダーシップについて理解を深めるところからスタート。グループに分かれブレインストーミング(※2)を行い、すでにリーダーシップを確立している人物やキャラクターを例にリーダーシップの特徴を考えました。

※2 複数の参加者が自由に意見を出し合うことで、既成概念にとらわれずに新しいアイデアや解決策を生み出す手法のこと。

まずは「どんな人物がリーダーシップを発揮しているのか」をグループでディスカッション。身近な人物や歴史上の偉人、漫画やゲームのキャラクターだけでなく、コンテンツ・ツールに着目した生徒もいました。

例えば、あるグループはインターネットサービス企業の「Google」のコンテンツを「世界中の人たちのヒーロー」としたり、「虫眼鏡」を「使った人がいかに面白い発見ができるかなどを考えていそうだから」とユニークな発想でリーダーに例えたり。お互いの意見に刺激を受けながら、既成概念にとらわれない柔軟なアイデアが生まれていました。

リーダーシップについて学ぶ授業は全5回の予定です。

2回目、3回目の授業では、自分なりのリーダーシップの目標を立てた上でグループでフィードバックをしたり、ワークに取り組んだり。

4回目の授業では、「目標を立てる」「ワークをする」「相互フィードバックをする」「振り返り」という一連の流れを改めて行い、5回目の授業ではそれまでの学びを実践。リーダーシップを発揮する体験や振り返りをしながら、自分のリーダーシップのスタイルを理解していきます。

リーダーシップは社会に出たときだけではなく、日常生活でも役立つスキルです。

授業を通して自分なりのリーダーシップを身につけ、生徒同士でより良く協働するきっかけになってほしいと考えています。