N中等部ブログ

N/S高の「ネット部活」にN中等部の生徒が参加できるように!活動内容を紹介

2021年10月から、N高等学校・S高等学校の「ネット部活」にN中等部の生徒も合同参加できるようになりました。

ネット部活とは、角川ドワンゴ学園が取り組んでいるインターネットを使って行うオンラインでの部活動のことです。

2022年2月現在(※)、N中等部生は下記の8部活に参加することができます。

eスポーツ部

「eスポーツでつながり、競い、成長する」というコンセプトのもと、部員同士切磋琢磨しあい、仲間との絆を深め、目標に向かってチャレンジしています。

美術部

部員数約1,900名(2022年3月現在)を誇る部活。趣味で絵を描く部員から本気のプロを目指す部員までが集まりSlack(角川ドワンゴ学園で使用しているコミュニケーションツール)で交流を行い、自分自身の作品を発表したり、互いにフィードバックしたりしています。

音楽部

演奏動画や自作曲を部員同士で発表し合ったり、特別顧問からネット上で指導を受けたりしています。「音楽」を通じて交流を深めながら、スキルを向上させる場です。

コンピューター部

コンピューター好きが集う部活動。主な活動は、毎週学内で実施している競技プログラミングコンテストと現役エンジニアのコーチと技術について歓談する月例のホームルームです。

囲碁部

オンライン囲碁対局サービス「幽玄の間」を活用して部員同士で囲碁のネット対局を行います。初心者はルールを学ぶところから、上級者は大会への出場で入賞を目指します。

将棋部

オンライン将棋対局サービス「将棋倶楽部24」を活用して、生徒同士の対局、講師による指導対局を行っています。

クイズ研究会

オンラインで早押しクイズなどの特訓をしています。クイズに答えたり、問題を作成したりと、クイズを通じて多くの知識を得ています。

人狼部

見ている人を楽しませる「魅せる人狼」を目標に活動中。『人狼ゲーム』を通じて人を魅了することを目指しています。

※ 2022年2月現在、起業部、投資部、政治部、研究部は、部活ごとに受け入れ体制が異なります。2022年4月以降の予定は、N中等部の生徒を対象にお知らせします。

ネット部活は、Slack(やビデオ会議システム「Zoom」を活用して、月に2〜4回程度、「ホームルーム」と称した定期活動を行っています。

Slackの専用チャンネルでは、作品報告をしたり、チャットで会話を楽しんだり。趣味の合う生徒同士、オンラインでコミュニケーションを深めています。

文字のやりとりがメインとなるため、生徒たちは事前に「コミュニケーションガイダンス」を受講し、オンラインコミュニケーションの心構えやルールなどを学びました。N中等部でのスクール生活のみならず、一般的なオンラインでのやりとりにも活用できる内容です。

例えば、文字だけでのやり取りだと相手の表情が見えず、気持ちが伝わりにくい場合もあります。担当職員は「受け取り手がどう思うか意識することが大切です」と解説しました。

また、個人情報の取り扱いについての説明もありました。

住所や連絡先だけでなく、顔や居場所が分かる写真も個人情報のひとつ。自分だけではなく、友だちや家族の個人情報につながってしまう場合もあるため、個人が特定できる情報の扱いには注意が必要です。

コミュニケーションガイダンスを受講した生徒からは

・言葉だけだと伝わりにくいことがあるので、勘違いが起こってしまう可能性もあるなと再認識した。お互いを思いやりながら部活動を楽しみたい!

・予期せずに相手を傷つけてしまう投稿を避けるため、慎重なコミュニケーションを心がけようと思った。個人情報の扱いにも気をつけたい。

・人との関わりで必要なことを再確認できて良かった。

などの感想が寄せられました。

オンラインコミュニケーションにまつわる知識を身につけた上で参加したネット部活。実際に生徒たちはどのような活動を行っているのでしょうか。

音楽部、クイズ研究会の担当職員に話を聞きました。

■音楽部

音楽部は、学園の中でも人数の多いネット部活で、2022年2月現在約900名の生徒が参加しています。そのうち約50名がN中等部の生徒です。

音楽部の主な活動

・月に2~3回程度開催される「定例ホームルーム」

・月に1回、特別顧問の指導が受けられる「添削ホームルーム」

・さまざまなジャンル(楽曲分析、歌ってみた、ボーカロイドなど)に分かれ、活動を行う「分科会」

この中から、今回は定期ホームルームについてお話します。

定期ホームルームの目的は部員同士の交流。お互いに好きな曲を紹介したり、みんなで歌詞を作ったり、時にはゲームで楽しむことも。

活動の内容によって、Slackのチャットやハドルミーティング(音声会話機能)、Zoomを使い分けて、オンラインでのコミュニケーションを楽しんでいます。

12月16日(木)の定例ホームルームでは、「中高交流ホームルーム」を行いました。

企画・主催したのは、音楽部の運営に携わる生徒4名。N中等部の生徒が部活に参加するようになってから、初となる交流ホームルームです。

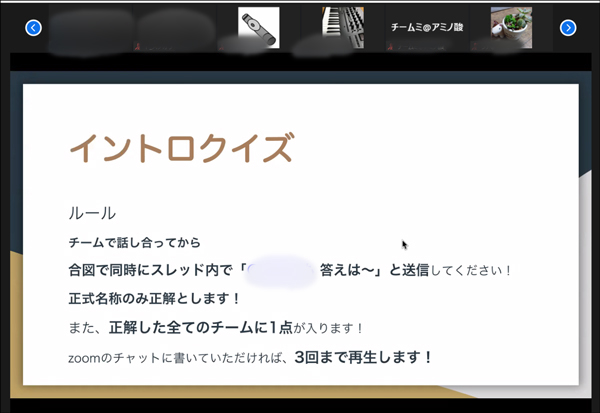

この日行ったのは、音を聞いて楽器の種類を当てる「楽器当てクイズ」と、前奏を聴いて曲名を当てる「イントロクイズ」。チームに分かれて対戦しました。

「離れていながらどうやってチームでクイズを解くの?」と不思議に思われる方もいるかもしれません。やり方を簡単に説明します。

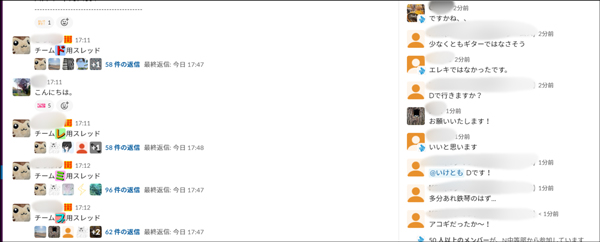

Slack上で各チームごとに分かれたあと、Zoomから出題者が楽器の音や曲のイントロを流します。生徒たちはそれを聴いて、Slackのチャットを活用して、チーム内でコミュニケーションを取りながら熟考。チームとしての回答が定まったら、メンションという通知機能を使って出題者の生徒に伝えるという流れです。

今回は交流が目的のホームルームだったため、N中等部生、N/S高生をミックスしたチームでゲームを行いました。

最初は少し緊張気味だったN中等部の生徒たち。ゲームを通して徐々に打ち解け、ホームルーム終了後は「先輩たちと交流できて楽しかったです!」といった感想がたくさん寄せられました。

現在もSlackのチャンネルを通じて、N中等部生、N/S高生のやり取りが積極的に行われています。学年を超えた交流を楽しんだり、年齢に関係なくスキルを伸ばしたりできるように、今後もさまざまな企画を行っていく予定です!

■クイズ研究会

クイズ研究会では、250名を超える部員たちが、それぞれクイズを楽しんだり、クイズ大会優勝に向けて日々練習しています。N中等部の皆さんにクイズ研究会を知ってもらうため、N/S高生が主体となってイベントを行いました。

まずは部員全員で早押しクイズを行いました。あまり難しくならないように、小中学校で学習する範囲から問題を作成しました。

オンラインの早押しクイズは以下の流れで行います。

1.Slackの音声通話機能を利用して、問読み(問題を読み上げること)を担当する生徒がクイズを読み上げます。

2.事前にログインしているオンライン上のサイトを使って、回答が分かったらボタンを押します。

3.一番早くボタンを押した人が回答権を得ます。正解なら得点ゲット!

1問正解すると勝ち抜けというルールです。

できるだけ多くの人が回答できるチャンスができるように工夫しました。

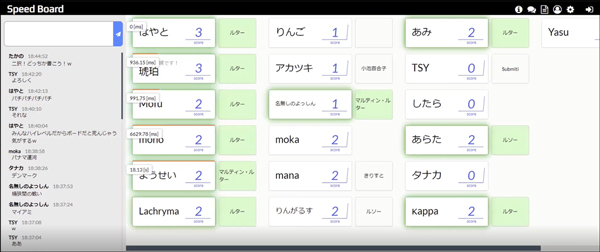

続いては一斉にテキストで回答できる早押しボードのルールを説明します。

サイト上で、文字を使って回答することができます。ボタンを押してない人も回答することができるため、部員みんなで楽しみました。(ボタンを押した人が正解した場合はボタンを押してない人よりも高いポイントが加算されます)

イベント終了後、生徒からは「とても楽しかった!」という感想が寄せられました。クイズは学年や年齢に関係なく楽しめるということを実感してもらえたかと思います。

最後に、入部後の活動内容を紹介します。

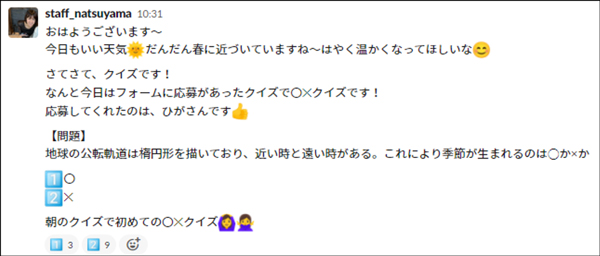

■毎朝の職員からのクイズ

Slackの専用チャンネルで毎朝職員がクイズを出題。問題は部員からも募集しています。

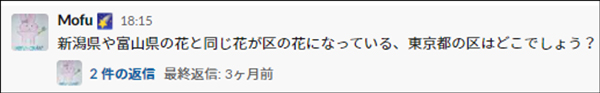

■週1回のホームルーム(火曜または金曜の18時~19時)

週1回行っているホームルームでは、早押しクイズをしたり、問題を作る練習をしたり。問題作りは、文章づくりやファクトチェック(情報の正確性・妥当性を検証すること)のスキルアップにも役立ちます。

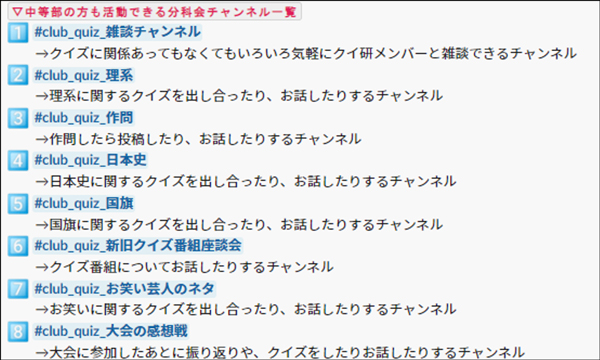

■分科会チャンネル

クイズ研究会のサブチャンネルを作成して活動ができます。N中等部生も参加することが可能です。

現在は下記の8つの分科会チャンネルがあります。

1.#club_quiz_雑談チャンネル

→クイズに関係あってもなくてもいろいろ気軽にクイ研メンバーと雑談できるチャンネル

2.#club_quiz_理系

理系に関するクイズを出し合ったり、お話したりするチャンネル

3.#club_quiz_作問

作問したら投稿したり、お話したりするチャンネル

4.#club_quiz_日本史

日本史に関するクイズを出し合ったり、お話したりするチャンネル

5.#club_quiz_国旗

国旗に関するクイズを出し合ったり、お話したりするチャンネル

6.#club_quiz_新旧クイズ番組座談会

クイズ番組についてお話したりするチャンネル

7.#club_quiz_お笑い芸人のネタ

お笑いに関するクイズを出し合ったり、お話したりするチャンネル

8.#club_quiz_大会の感想戦

大会に参加したあとに振り返りや、クイズをしたりお話したりするチャンネル

クイズ研究会の生徒たちは、クイズ大会で強豪校と肩を並べるほどの実力をつけています。中学生も参加できる学生大会や、オンライン大会も増えてきました。

クイズ研究会で一緒に成長していく仲間に出会い、クイズの楽しさや知識を身に付ける喜びを感じてもらえたらと思っています。

ネット部活を通して、先輩たちとの交流を楽しみながら、自分の“好き”のスキルを磨いている生徒たち。今後の活動も楽しみです。