N中等部ブログ

【名古屋】知的好奇心をくすぐるティーチング・アシスタントのミニ授業

9月1日(火)より、N中等部 通学コースの各キャンパスで通常登校が再開しました。感染予防を意識した新生活にも慣れ、キャンパスに活気が溢れています。

4月に開校したばかりの名古屋キャンパスにも、生徒たちのにぎやかな声が響くようになりました。

休み時間にはカードゲームやボードゲームを楽しみ、和気あいあいとしている生徒たち。

一方、学習面では、得意なこと・好きなことを主体的に取り組み、個性と能力を伸ばしています。

こうした生徒の活動をサポートしているのが、TA(ティーチング・アシスタント:以下TA)です。質問対応に留まらず、現役大学生・大学院生ならではの知見を活かして、多くの学びや視点を得られるミニ授業、体験型のワークショップを行うこともあります。

今回は、TAによる授業サポートの様子と、先日行ったミニ授業の内容をご紹介します。

N中等部のカリキュラムの中には、「基礎学習」、「自由選択」(自分が取り組みたい学習に充てられる時間)、「プログラミング」(モノづくり授業)の時間があります。これらの授業は、自らの目標や興味・関心に沿って、個別に学習を進めていきます。

例えば、プログラミングのモノづくり授業では

・Webサイトのデザイン

・楽曲制作

・コーディング(コンピューター言語でコードを書くこと)で自作ゲームを制作

・イラストや小説を書いて製本

・「Blender」(3Dモデルを作成するソフトウェア)で作ったモノを3Dプリンターで生成

・「Python」(機械学習で最も使用されているプログラミング言語)

で作品作りなど、興味のある分野を自分のペースで探求しています。

分からない問題があったとき、行き詰ったときはTAが一緒に解決策を模索します。3Dプリンターの出力方法の工夫のポイントを教えたり、トラブルシュート(トラブルの原因を突き止め解決すること)を行ったり……。

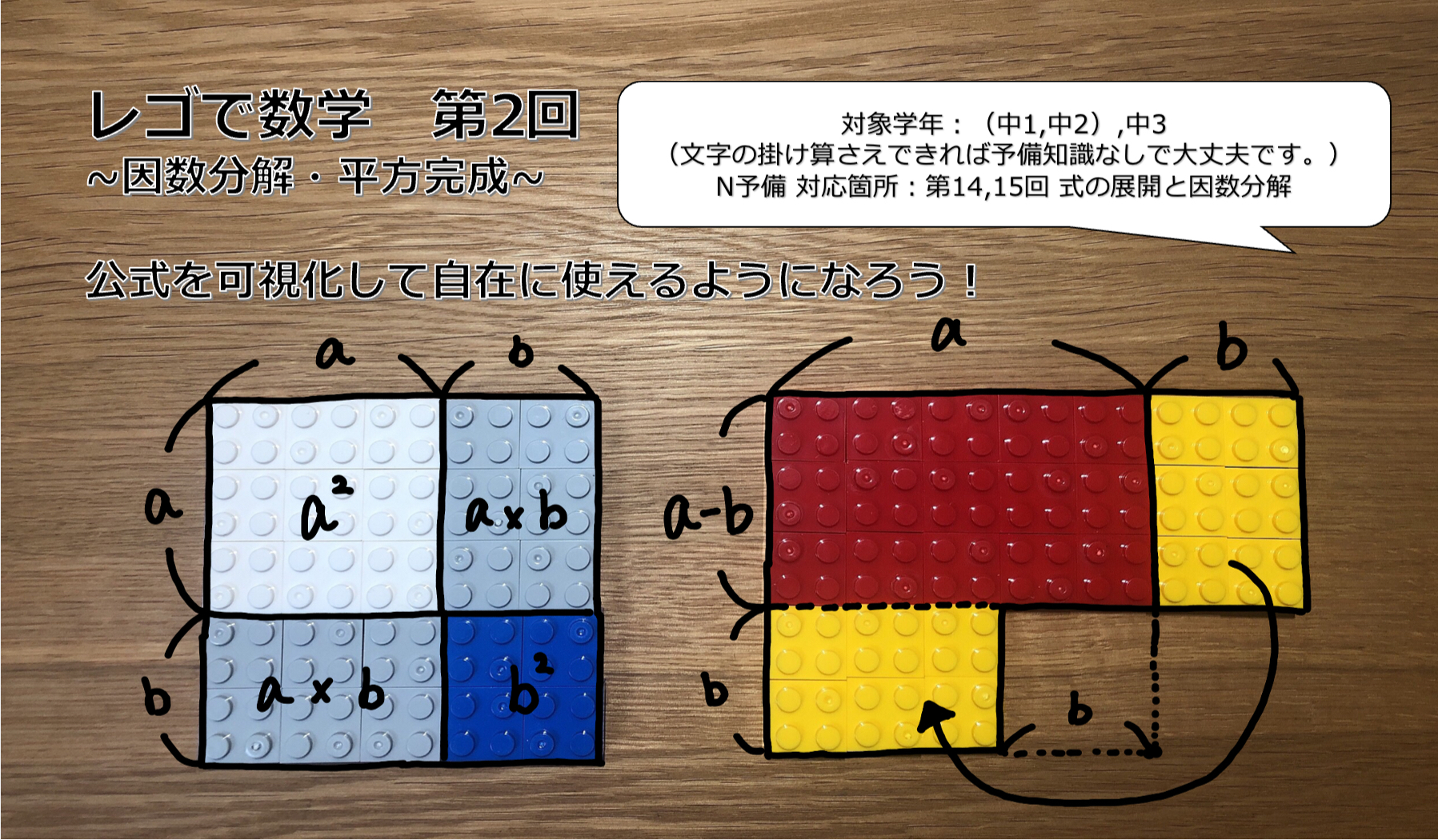

前述の通り、それぞれのTAの得意分野を活かしたミニ授業やワークショップも行うこともあります。(このブログのトップの画像は、レゴで数学のミニ授業を実施した時に使用したスライドです)

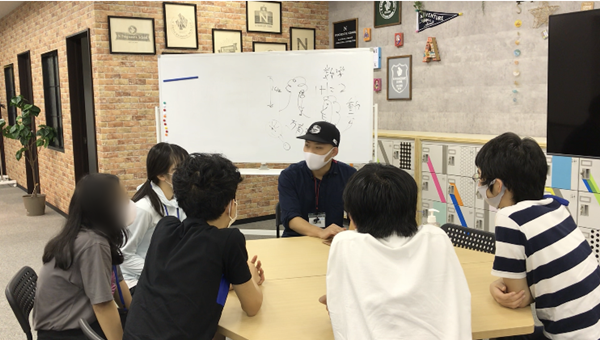

下記の写真は、先日行った「機械学習」のミニ授業の様子です。機械学習の概要や、機械学習のために必要な数学の基礎を勉強するメリットをレクチャーしています。

機械学習は、AIの領域の中で、機械に人間のような学習能力を与えるための技術や手法のことで、近年社会の様々な場面で利用されています。ミニ授業を受けたことで、最近、機械学習に興味・関心を持つ生徒が増えてきました。

生徒と年齢が近く、身近な存在であるTA。知識のみならず、興味のあること、得意なことをTAから直接聞くことで「私も自分でそれを作ってみたい」「もっと深く知りたい」と学びへの意欲を高めています。

名古屋キャンパスでは、これからも生徒たちの知的好奇心の芽を育み、学びを深めていきます。